|

文 本刊记者 黄晓云 大刀阔斧的改革措施 辽西新城葫芦岛,城市规模、经济水平、案件数量都居于全省末端,而上访量却一度位居前列。2012年3月,全国“两会”期间,葫芦岛地区进京访总量位居全省法院第三名。 老百姓本来就不愿意打官司,为什么在打完官司之后却没完没了地上访?2011年末,杜俊峰从辽宁省高级人民法院调任葫芦岛市中级人民法院院长。他认为,涉诉信访仅仅是法院面临诸多问题的一个表象,根本原因在于法院多年积累下来的案件审判质量和作风问题。 杜俊峰之前曾做过3年辽宁高院审委会专职秘书,记录过许多案件的讨论,对“审者不判,判者不审”深有感触:“合议庭‘合而不议,议而不决’,审委会‘集体负责,无人担责’,错案追究制度也不能得到落实⋯⋯” 仅以2011年为例,葫芦岛中院受理的2000余件案件中,有486件进入审委会讨论环节才最终结案。按理说,层层审批之后质量应该可以保证了,可是面对的依然是发改率高、信访率高、结案率低、调解率低的尴尬局面。 “法院应该以审判为核心、以法官为主体实现法官治院。”杜俊峰说,“此番改革的目的就是让优秀法官回归审判台,还权于法官、还权于合议庭,激发法官的积极性和责任心。” 2013年11月到2014年2月,葫芦岛中院用了4个月时间,设计了《关于审判权运行机制改革试点工作实施方案》。为了提高改革决策的科学性,反复论证和征求意见,先后修改十余稿,让一线法官充分表达自身诉求,最终在全院上下达成共识。

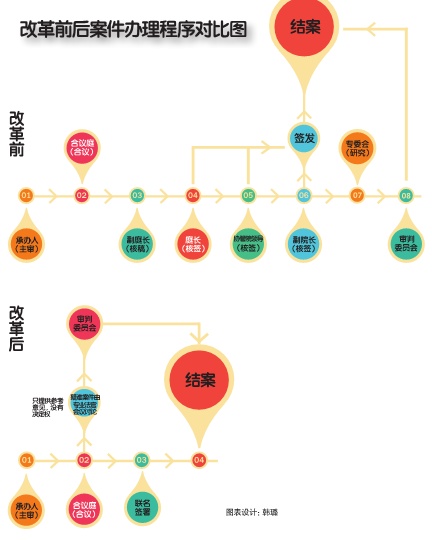

按照方案,葫芦岛中院推出了一系列大刀阔斧的改革措施: —建立扁平化审判组织,落实审判责任制。将原有的13个业务庭重新划分为立案、审理、执行、评查四大类25个合议庭,一个合议庭即为一个审判单元,独立审判,自我管理,切断了业务庭行政权对合议庭审判权的渗透、介入、干预。合议庭采用“1(审判长)+3(法官)+1(书记员)”组成模式,案件审判流程从原来的最长八步减为三步。法律文书经合议庭成员依次联名签署即生效,无须领导审批。 —院、庭长变审批制为审理制,消除审判权运行中的行政化问题。副院长、审委会委员、庭长直接编入合议庭担任审判长,到法庭敲槌办案。院长、副院长不得对未参加合议审理的案件的裁判文书进行签发。 —建立专业法官会议,缩减审委会讨论案件数量。成立民事、刑事、行政、执行四类专业法官会议,作为案件提交审委会讨论的前置程序,研讨合议庭提交的重大、疑难、复杂或存在重大分歧的案件。专业法官会议只对案件法律适用问题进行研究,不讨论案件事实认定问题,仅提供案件处理参考性意见。除法定须报请审委会讨论的案件外,只有在经合议庭提交专业法官会议研究后无法形成多数意见的,由审判长提请,经副院长决定,案件方可提交审委会。 审判组织扁平化、审判权力运行“去行政化”、限缩审委会讨论案件数量等一系列改革举措,有效提高了审判质量和效率,促进优质审判资源回归一线,提升了法官主体意识和职业尊荣感,司法公信力明显提高。 内外并重的监督机制 “‘放权’不等于‘放任’”,杜俊峰说,过去院、庭长审批和把关的权力运行模式无疑在监督案件质量上起到了重要的作用,那么在法官素质参差不齐的情况下,在取消行政化审判管理背景下,必须从制度设计上预防、监督法官不当行使审判权,将“以人管人”转变为“以制度管人”的监督模式。 —强化合议庭内部制约机制。明确合议庭成员在审判各环节的共同责任,一方面,克服法官个人认识能力的缺陷,增强事实认定的客观性、法律适用的准确性和裁判结果的公正性;另一方面,防范可能出现的审判权滥用或不当行使。 —强化内外部评查监督机制,合理配置监督职能。改革前,纪检监察只管违法违纪调查,不管案件方面的问题,审监庭只负责案件的问题而不管办案人的责任,二者之间缺乏有机的衔接;改革后,设立评查委员会和评查合议庭,直接出具瑕疵案件认定依据及追责意见,强化责任追究,有效地克服了查而不追、追而不处、处而不严等问题,保证内部监督机制监督效能的充分发挥。 —对各种管理监督进行职能定位。副院长审判管理权向强化宏观指导转变,其核心是避免干预实体裁判;审判管理办公室向强化流程管理转变,其核心是保证程序公开公正;程序评查合议庭核心是完善事后监督;实体评查合议庭核心是定责追责。 —实行过问案件登记报告制度。建立党政机关、人大、政协、检察机关、新闻媒体等行使监督权的程序外留痕机制,落实领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任制度。确保法官依法独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。 —切实完善司法责任。制定出台《关于审判人员司法责任及职业豁免的规定》,建立办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制,明确审判人员涉嫌违法或严重违纪,导致案件差错,造成严重后果的,应当终身追责;案件承办人、合议庭成员和审委会委员,应根据审判中的职能作用,承担相应的责任。 —引入第三方评价机制,让人民群众的评价成为改进司法工作的风向标。选聘人大代表、政协委员、专业律师、媒体记者、社会各界代表等共35人,成立第三方评价委员会。有权通过关注案件处理情况、旁听观摩庭审、检查法律文书、开展明察暗访、参与信访接待等形式,对法院、合议庭、法官提出批评、意见、建议,并作出评价。评价结果纳入目标考核指标体系,作为评先选优、晋职晋级的重要依据。 符合审判规律和法院实际的监督机制,增强了审判权的公开透明度,加强了对审判权的监督制约,促进了审判权运行的科学化、制度化、规范化,审判质量和效率明显提升。葫芦岛中院2014年一审判决案件改发率、调解率、撤诉率、一审服判息诉率、再审审查率、信访投诉率6项指标正向排序处于全省前两名。进京访排名由改革前的全省第3名降至第12名,全市两级法院信访积案由2012年的386件降至2014年末的11件,新访案件连续三年实现“零增长”,相关工作在全国法院信访工作推进会上作经验介绍。 审判权运行机制改革“葫芦岛模式”在全省乃至全国法院系统都产生了较大影响。辽宁高院特意在葫芦岛召开现场会,在全省法院推广此模式。广东、浙江、江苏等数十家法院前来考察学习。新华社、《人民法院报》《瞭望周刊》《辽宁日报》等媒体介绍了葫芦岛中院改革情况。辽宁省委、政法委、辽宁高院主要领导先后作出批示予以肯定。最高人民法院院长周强批示:“葫芦岛市中级人民法院创新审判机制减少行政干预的做法和经验值得推广。”

人民群众的评价是葫芦岛中院改进司法工作的风向标 社会力量助力法院工作 作为法院审判工作最终的产品,裁判文书是“看得见、摸得着的公正”。继审判权运行机制改革后,葫芦岛中院日前在全国率先开展裁判文书第三方评价,邀请专业人士点评裁判文书,进一步落实改革机制,促进审判工作的全面提升。 2015年6月2日,葫芦岛中院召开首次第三方评价工作暨裁判文书点评会。辽宁省律师协会会长杨兴权、葫芦岛市司法局副局长李万和、第三方评价委员会全体委员及该院法官100余人出席会议。 会上第三方评价委员会委员、葫芦岛市律师协会会长赵强久宣读了2014年度裁判文书评价报告。此次评价的对象为评查组随机抽取的葫芦岛中院自2014年3月审判权运行机制改革实施以后,在新的审判权运行机制下,审判人员作出的判决书、裁定书共100份。其中,刑事判决书、裁定书25份,民事判决书、裁定书63份,行政判决书12份。各类裁判文书均包括一审、二审的判决、裁定,民事裁判文书中还包括再审裁判文书和执行裁定。 这100份裁判文书综合评价结果是26.7分(总分为30分)。其中,刑事判决书、裁定书的评价结果是28分;民事判决书、裁定书的评价结果是23分;行政判决书的评价结果是29分。 报告指出,此次点评的文书总体评价良好,但在语言文字规范、证据推理释明、裁判理由论证等方面还存在欠缺。比如把二审检察员“出庭执行职务”写成“出庭履行职务”,把“公安机关出具的辨认笔录及照片”表述为“书证”,把“拒绝履行赡养老人义务”表述为“放弃赡养老人义务”等。有的裁判文书存在运用证据认定事实和进行说理不足的问题,部分文书表述内容不符合最高人民法院的规定。 当日,评审组与法官们就裁判文书中存在的问题进行了交流。法官朱俊芬说,作为法官,我们虚心接受社会各界的监督,督促自己更加认真、规范地制作法律文书、提高审判质量。 杜俊峰说,为使评价工作常态化,中院计划每季度搞一次庭审观摩、考察法院等行动,每半年搞一次法律文书和庭审评价;建立第三方评价微信群,利用现代化的传媒手段加强交流互动;充分利用评价结果,全面提高法院工作的科学性,进一步推进司法改革,让审判更透明,让裁判更公正,让司法更权威。 实践证明,用改革的思维和方法勇于探索,掣肘司法公正的“老大难”问题才能在改革中迎刃而解。“设计科学,措施得当,行动有力。确保专业的人心无旁骛地做好专业的事,审判质量和效率自然大幅提高,法院的社会评价和司法公信也得到全面提升。”一直关注并大力支持法院审判权运行机制改革的葫芦岛市委书记都本伟评价说,“建立‘权责利统一’的法官办案责任制的同时,通过审判权运行权利保障机制、监督制约机制、评估考核机制、惩戒机制,实现对审判工作的科学管理,在放手放权的同时自然可以放心安心。” |