|

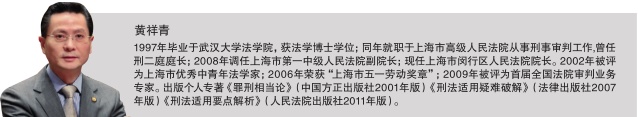

文 上海市闵行区人民法院院长 黄祥青

2014年6月,上海市闵行区人民法院被确定为上海市司法体制改革四家先行试点法院之一。近一年来,我们对于审判权运行机制改革进行重点探索,形成阶段性工作成效。下面谈三点体会: 制定改革方案, 应当切入实际问题 记得上海市委书记韩正在2014年开展党的群众路线教育实践活动中指出:看不见工作中存在的问题,本身就是大问题;看见问题而不及时着手解决问题,则是最大的问题。推进司法体制改革,道理也是如此。由于上海法院一直秉持改革创新精神,早在十多年前就普遍实行了合议庭和独任法官负责制,院、庭长不再审阅、签发裁判文书,并且全面推行审判流程管理制度。于是,本次审判权运行机制改革从何处着手,再改哪些内容?这是首先应当厘清的问题。 从影响、制约公正审判的问题角度检视,现行审判权运行机制明显存在两个问题:一是审判流程管理中的电脑随机分案机制,虽然有效防止了法官人为选案可能产生徇私的危险性,但同时带来忽视案件难易程度与法官审判能力强弱的匹配度问题。例如,将有些疑难复杂案件随机分配给办案经历较短或者办案能力稍弱的法官来审理,就容易出现法官多次反复开庭而仍然不得要领等问题,其裁判质量和效率自然受到影响。二是审判权运行机制的行政化色彩较浓。包括院、庭长在内的许多资深法官,伴随着职务和资历的成长,逐渐淡出法庭和办案一线,形成绝大部分案件事实上交由审判经验尚欠充足的年轻法官担纲主审的局面。由此导致有些案件的裁判结论考虑欠周,或者裁判效果不够理想。另外,院、庭长等资深法官退居幕后大量参谋、指导案件裁判,也有悖于审判规律性所要求的亲历性原则及诉讼法上的直接言词原则,容易造成仅仅依据不够完整、准确的案件信息而作出偏颇裁判的弊端。 为了解决以上问题,我们将海量案件按专业门类进行精细化的繁简分流,将资深法官遴选出来突出其作用地位,用“主审”职责作为人案之间的连接纽带,率先推出了“资深法官主审重大疑难敏感案件制度”。该项制度既使根据我院实际情况确定的具有8年以上办案经验的资深法官,包括绝大部分的院、庭长都重执法槌、坐堂问案;又使重大疑难敏感案件均交由资深法官实际主审,从而实现了人案资源的相对优化配置,藉此提升了重点案件的审判质效。与此同时,我们还认识到“重大疑难敏感案件”也是法院重要的审判资源,对于锻炼、提高审判能力可谓弥足珍贵。鉴于此,我们特别规定,凡是资深法官以合议庭方式审理重大疑难敏感案件时,必须带进一名人民陪审员和一名年轻法官,进而使司法的民主性实际体现在重要案件的审判之中,且一并实现以老带新、传承审判经验的双重目的。自2014年9月下旬以来,我院包括院、庭长在内的91名资深法官已经主审800余件重大疑难敏感案件,从而有效提升了整体的办案质效,也使年轻法官在实战中得到手把手的带教与悉心指导。 落实改革举措, 应当坚持“兴利除弊”方针 我们强调改革必须解决实际问题,但并不主张将有问题的制度简单地予以全盘否定、抛弃。因为司法改革在本质上属于改造司法文化的范畴,应当采取继承与发展的态度;也就是适合运用“扬弃”的方法,而不适宜采用推倒重来的“断裂式”改造方式。有鉴于此,对于以往长期实行的院、庭长对于案件质量的把关制度,在当下力推“司法去行政化”和“让审理者裁判,由裁判者负责”的改革形势下,还能否继续沿用?这一问题无疑值得悉心斟酌,应予正面回应。 凭心而论,过去实行的院、庭长对于案件质量的把关制度,确有行政权力干预法官独立办案之虞,也确实发生过院、庭长没有亲历庭审,却对案件事实发表片面性的处理意见的偏颇。但同样不能忽视的是,该项制度对于不同法官、不同合议庭以及不同审判庭之间在法律适用上的统一、协调作用,以及对于适时防止人情案、关系案的有效监督、制约作用,应当是其主要的功效,不能轻易抹去。换句话说,我们在改革背景下充分关注法官裁判案件的独立性之时,绝不能忽略司法裁判的公正性与对于审判权力的有效监督制约性。其理甚明,司法的独立性终究属于手段范畴,实现司法的公正性才是司法裁判活动的目的所在。由于司法的公正性是一个相对的概念,它在很大程度上是通过法官对于同类或相似案件裁判的一致性来体现的;倘若单纯强调法官裁判案件的独立性,则很可能发生不同法官基于对于相同事物的不同理解而作出不同的裁判,最终必然损及司法的公正性。一言以蔽之,在司法改革中,适法统一性不可须臾忽视,应当纳入制度建构视野使之真正落地。另一方面,法官不是生活、工作在真空之中,各种人情关系可能会不时影响、干扰司法裁判。强化对于行使审判权力的内生的、事中的监督制约力量,既是帮助法官及时解脱各种关系羁绊的一剂良方,也是切实落实权力制约制度的客观现实需要。因此,对于院、庭长对案件质量的把关制度,我们不能在改革热情的冲动下因噎废食,予以简单地否定、抛弃;而是有必要运用改革的理性与睿智,正视其合理成分尽取之,瞄准其弊害所在力切之。 基于此,我们在改造既往制度的基础上又推出了“专家法官集体研判疑难复杂案件制度”,或者简称为“专家法官会诊疑难杂症案件制度”。该项制度保留了院、庭长以专家法官身份把关疑难复杂案件审判质量的合理内核,将院、庭长的审判管理权与审判监督权融入其中;又通过“严格界定讨论案件范围”(主要限于研讨法律适用统一性问题),以及程序上“必须由三人以上集体会诊”“讨论过程必须全程记录留痕”,及“依法实行利害关系回避”等措施,坚决剔除了以往可能发生的各种弊害。 关于该项制度的名称,也有三点理由:一是在前述资深法官基础上,专家法官之谓能够体现审判能力水平上的层次性和权威性。二是专家会诊疑难杂症是各大医院的通行制度,其治病救人的主旨属于社会常识。基于法院与医院工作职能上的某些相似同理性,彼此借用常识道理,有利于社会接受认知。三是日常生活中可见不少县级医院里也挂出各种专家门诊,并不苛求所称专家的知名范围,故在不同审级的法院里推出专家会诊制,不必产生自诩为专家乃沽名钓誉的顾虑,而是坚持瞄准确保案件审判质量的本质。因此,自2014年11月至今,我院严格按相关规程由院长或分管副院长召集专家法官会议14次,对19件独任法官或合议庭认为一时难以定夺的疑难杂症案件,或者院、庭长认为有必要运用集体智慧把关的少数案件,适时进行了集体会诊,从而在制度规范层面上进一步保证了疑难杂症案件的审判质量。 讲究改革成效, 应当防止急于求成 习近平总书记最近指出,推进司法体制改革,应当坚持以提高司法公信力为根本尺度。从法院工作实际看,如何有效提升案件的裁判水平和法官的裁判能力,既是提高司法公信力的关键环节,也是推进法院工作的重点与难点所在。具体地说,在制约法官裁判水平和能力的各种因素中,法官职业技能知识体系的缺失,应当是目前最为突出的问题之一。即法官应当如何开庭,如何解释法律、如何适用法律,以及如何制作裁判文书等实务操作技能,迄今还未形成系统、完整的方法论知识体系,更谈不上法官在担纲审判职责之前已经做到训练有素。此情就好比只有基础医学而没有临床医学一样,专业知识体系的缺失,必然掣肘整体专业水平与能力的发展。从具体建构层面说,由于大学教授通常并不具有丰富的审判实践经验,法官个体对于构建完整的职业技能知识体系往往显得力量单薄或力不从心。所以,在法院内部确定由审判委员会这一强有力的审判组织来担当相关使命,可谓是恰逢其时,亦责无旁贷。 为此,我院审委会在明确讨论案件范围、适当限缩案件讨论职能的同时,将主要精力调整为总结审判经验、“提炼、总结、推广类案裁判方法”上来。之所以强调类案裁判方法的重要性,主要基于两点考虑:一是类案是评判司法裁判公正性的基本对象或主要载体。事实上,近年来社会公众、舆论拿“同案不同判”来质疑、诟病司法裁判公正性的现象,可谓时有所见。加强类案裁判标准、方法的统一性,是人民法院加强自身专业能力建设的重要路径。二是类案是法律方法论与审判实践之间的重要连接支点。确切地说,近年来法律方法论的研究已有长足进步,但对审判实践的推进作用还不够明显。究其原委,理论形态的方法论尚缺少类案裁判上的具体嫁接与支持,无疑是重要原因之一。不妨设想,如果我们审理的各类案件都有了裁判方法论上的有力支撑,亦即目前散见于法官个体的审判经验均分门别类地提炼成系统、完整的方法论,且内化为法官群体的普遍智慧的话,毋庸置疑,司法裁判的公正性与公信力均可藉此大大提升。 自2014年11月以来,我院审委会已经讨论、通过各审判业务庭提交的“类案裁判方法”8件次。尽管每次讨论都需要字斟句酌、精细打磨,希冀完成构建类案裁判方法论的任务,可谓路途艰辛、任重道远;但我们坚定地认为,只要是看准司法改革的目标,就不能因为道路坎坷而绕道而行。我们有信心、有责任久久为功、集腋成裘,真正为提升司法的公信力贡献绵薄之力。借用胡适先生的话说,就是“成功不必在我,功力必不唐捐”。 |