|

保护妇女儿童权益:密织法网 严惩犯罪

时间:2017-03-08 10:53:18 来源:人民法院报

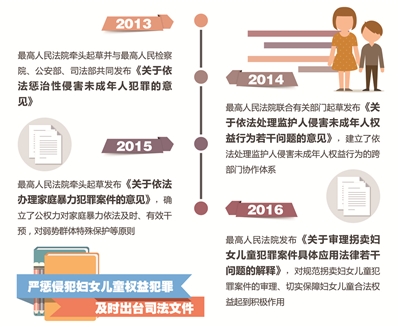

程国维 制图 妇女权益是基本人权。我们要把保障妇女权益系统纳入法律法规,上升为国家意志,内化为社会行为规范。 我们要维护好少年儿童的权益,我们不能让侵害少年儿童权益的言行发生。 ——习近平 对拐卖妇女儿童犯罪,要深化“互联网+”在打拐领域应用,推动形成全民反拐局面。 要完善对未成年人不良行为早期干预机制,探索适合未成年人身心特点的教育矫正体系。 ——孟建柱 依法妥善审理婚姻家庭、继承纠纷等家事案件,对于维护家庭和谐,保障未成年人、妇女和老年人合法权益,培育和践行社会主义核心价值观,促进社会建设具有重要意义。 ——周 强 通过司法依法保护妇女儿童权益,是人民法院肩负的重要职责。为切实履行好这一职责,维护社会和谐稳定,近年来,人民法院充分发挥审判职能作用,开拓创新、多措并举,推动妇女儿童权益保护工作特别是刑事司法保护工作的开展,取得了显著的效果。 严惩犯罪 保护妇女儿童权益 依法从严惩治拐卖妇女儿童犯罪。2013年至2016年,全国法院共计一审审结拐卖妇女儿童犯罪3713件,判处犯罪分子6294人。随着持续高压严惩和综合治理措施的逐步落实,人民法院受理此类案件数量自2013年起呈逐年下降趋势。 依法从严惩治性侵害犯罪。2013年至2016年,全国法院审结强奸犯罪案件85768件,判处犯罪分子79820人;审结强制猥亵、侮辱妇女犯罪案件8762件,判处犯罪分子8286人;审结猥亵儿童犯罪案件10782件,判处犯罪分子8989人。 在依法从严惩治各类侵犯妇女儿童犯罪的同时,人民法院将保护妇女儿童权益的关口前移。从去年3月1日以来,全国法院共发出人身保护令680余份,有效震慑了家庭暴力的施害人,及时阻挡了对妇女儿童的暴力伤害。 密织法网 及时出台司法文件 针对当前侵害妇女儿童权益的关键领域和突出问题,最高人民法院果断出手,制定司法政策文件,给予特殊群体充分保护,措施更有力、程序更严谨、领域更全面。 2013年,最高人民法院牵头起草《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》,与最高人民检察院、公安部、司法部共同发布的上述指导意见,明确了“奸淫幼女明知认定标准”“教师、监护人等特殊职责人员性侵从重处罚”等一系列重要问题的法律政策适用,受到好评。 2014年,最高人民法院联合有关部门起草发布《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》,明确了“公安出警、处置、带离,民政接受、临时监护、调查评估、起诉、安置,法院受理、审理,检察机关监督”等核心环节和关键流程,激活了监护资格撤销制度,建立了依法处理监护人侵害未成年人权益行为的跨部门协作体系,确立了未成年人行政保护与司法保护衔接的工作机制。 2015年,最高人民法院牵头起草发布《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》,确立了公权力对家庭暴力依法及时、有效干预,对弱势群体特殊保护等原则,规范了对家暴行为的发现、干预机制,创设了接报单位负责制、强制报告制、特殊人群特殊保护制,明确了认定家暴案件的罪与非罪、此罪与彼罪的标准,从严与从宽处罚的量刑尺度。文件的出台有效推动了反家庭暴力法的立法工作,在遏制家庭暴力犯罪上初见成效,受到好评。 2016年12月21日,最高人民法院发布《关于审理拐卖妇女儿童犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》,秉持依法从严惩治精神,并坚持区别对待,对规范拐卖妇女儿童犯罪案件的审理、切实保障妇女儿童合法权益起到积极作用。 积极探索 有序推进新机制 最高人民法院持续推进反家暴联动机制试点,确定十家中基层法院作为“涉家暴刑事司法改革试点法院”,延伸审判职能,与相关部门协同配合,探索对侵犯妇女儿童权益犯罪的综合治理和对被害人的全面救助保护。其中福建省法院系统所倡导的“五环维权工作法”“蓝丝带行动计划”等,均已形成一定的工作基础和影响力。 此外,最高人民法院不断探索预防、惩治性侵害未成年人和侵犯留守儿童权益犯罪试点。其中,2014年在山东省青岛市开展了惩治预防性侵害未成年人犯罪联动机制试点,2015年在四川省眉山市开展了预防惩治侵犯留守儿童权益犯罪联动机制试点。 涉家暴刑事案件专家证人试点也在持续推进过程中。2012年,经最高人民法院批准,中国应用法学研究所在全国小范围开展试点工作。截至今年1月,已先后在安徽省马鞍山市中级人民法院、浙江省温州市中级人民法院及乐清市人民法院、四川省广安市中级人民法院、云南省楚雄州中级人民法院开展了试点探索。目前,已共有9人次专家证人走进法庭,在家庭暴力引发的重大刑事案件中出庭,接受控辩审三方的询问,协助法庭查明案件中与家庭暴力有关的事实,在认定控制型暴力或者反应型暴力的基础上,分清责任,更加公正地定罪与量刑。

关注《中国审判》

免责声明:

① 凡本网注明“中国审判杂志社”的作品,版权均属于中国审判杂志社,未经本网书面授权不得转载、摘编和使用。已经本网书面授权使用本网作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国审判杂志社”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 ② 凡本网注明“来源:XXX(非中国审判杂志社)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。 ③ 如因作品内容、版权或其他问题需要同中国审判杂志社联系的,请于文章发布后的30日内进行。 |

打印

打印

京公网安备 11010102006485号

京公网安备 11010102006485号