|

文 本刊记者 张春波 1946年5月,远东国际军事法庭在日本东京正式开庭。几个月后,年仅18岁的沈关生考入东吴大学法学院,而教导他的老师中即包括远东国际军事法庭国际检察组成员、中国代表团首席顾问倪征,中国检察官向哲。沈关生时常听两位老师讲述一些关于东京审判时的情形。 历史总是会发生“意外”的惊人巧合。10年之后,沈关生参与了另外一次对日本战犯的审判。这次的审判地点非在日本,而是我国。此时,他的身份从一个法科学生转变为最高人民法院特别军事法庭贾潜庭长的秘书。 现已87岁的沈老说,“虽然已是五十九年以前的事,但对1956年审判日本战犯的回忆,就像是用长焦镜头,时常把过往的一切拉到了眼前,还是那么清晰,仍旧记忆犹新。” 今年是抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,来自各媒体就审判日本战犯的稿约不断,沈老少见推辞,他说:“写这些文章,一是1956年成立特别军事法庭审理日本战犯,是在国际国内具有重要影响的重大事件,司法审判深入揭露了日本军国主义战争罪行,这次审判也是最高人民法院成立以后审理裁判的最有国际影响的重大案件之一;二是曾参加审判的审判长、审判员都是最高人民法院成立后的第一代法官,不少人已先后远行,我非常怀念他们。” 作出审判战犯的决定 新中国成立后,仍有日本战犯在押。据统计,当时关押的日本战犯共1109名,实际候审的约1062名。1954年1月,中共中央决定审判这批日本战犯,毛泽东、周恩来等国家领导人提出了具体的要求。 1955年年末,周恩来在接见东北工作团和抚顺战犯管理所负责人时指出:“对日本战犯的处理,不判处一个死刑,也不判处一个无期徒刑,判有期徒刑的也要极少数。” 这个决定是经过党内党外民主协商后作出的。各民主党派、工商联和无党派人士代表民主协商之初,各方意见相当不一致,特别提出的异议在于“不判处一个死刑,也不判一个无期徒刑”,难以平民愤、抚民心。在反复、充分的民主协商中,各方从国家战略方针、目标出发,综合考虑日本的现状,中日关系的远景、战犯们的悔罪表现,逐步达成了共识。 1956年1月,准备参加审判的法院、检察院等各路人马集中到北京香山卧佛寺合署办公,二、三百人先后参与了有关工作。在统一领导下,大家分头开始了紧张的准备工作。首先亟需解决的问题是法律依据。最高人民法院特别军事法庭副庭长袁光回忆说,“当时周总理指示,我们必须依法办事,没有法律根据不行,人家问你根据什么来审判我,你怎么答复?所以要求先起草一个审判日本战犯的决定,提交全国人大常委会通过。”起草组十分慎重,反复征求各方面的意见,精心推敲,修改了多遍。 1956年4月25日,第一届全国人大常委会第34次会议通过了《关于处理在押日本侵略中国战争中犯罪分子的决定》(以下简称《决定》),明确提出:在押的日本战争犯罪分子在侵略中国的战争期间,违背国际法准则和人道原则,对中国人民犯下了多种严重罪行,本应严惩,但鉴于日本投降后10年来情况的变化和现在的处境,鉴于中日两国人民友好关系的发展,以及战犯在押期间绝大多数已有悔罪表现,决定对这些战犯宽大处理。 《决定》确定以下内容:(1)对于次要的或悔罪表现较好的战犯从宽处理,免予起诉;对于罪行严重的战犯按照所犯罪行和在押期间的表现分别从宽处刑;在日本投降后又在中国领土内犯有其他罪行的战犯,对于其所犯罪行,合并论处。(2)对日本战犯的审判,由最高人民法院组织特别军事法庭进行。(3)特别军事法庭使用被告人所了解的语言文字进行翻译。(4)被告人可以自行辩护,或聘请已在中华人民共和国司法机关登记的律师为其辩护。(5)特别军事法庭的判决是终审判决。(6)处刑的罪犯在服刑期间如果表现良好,可以提前释放。 根据《决定》的精神,最高人民检察院分4案对罪行严重的45名日本战犯向最高人民法院特别军事法庭提起公诉。 组建“重量级”法庭 著名法学家贾潜毕业于北平朝阳大学法律科。贾潜毕业后曾赴山东济南做律师,素有“学者律师”“侠义律师”之美称。1940年2月投身革命。解放战争时期,贾潜历任晋冀鲁豫边区政府行政委员会委员、晋冀鲁豫边区高等法院副院长、华北人民法院审判长、华北人民政府法制委员会委员。新中国成立后,贾潜先后担任最高人民法院党组成员、最高人民法院委员兼刑庭庭长、审判委员会委员等职务。 通过《决定》后,毛泽东主席指令贾潜为最高人民法院特别军事法庭庭长,审判日本战犯。据称,贾潜庭长深感责任重大,提出让领导另选有法律权威的人担当此任。周恩来总理对贾潜庭长说:“你是毛主席考虑再三的人选,不好更改。你感到责任重大是好事,只有这样想,才能把事情办好。我认为你受过高等法律教育,又有多年高等法院的工作经验,在我国你就是有法律权威的人,你不主持,谁主持?这次审理日本战犯人数较多,需组织个坚强班子,如副审判长、审判员等。你先考虑个意见,报全国人大常委会讨论审批,然后正式开展工作。” 通过《决定》的同一天,最高人民法院特别军事法庭基本组建完成。全国人大常委会正式通过了任命特别军事法庭庭长、副庭长、审判员名单,即贾潜任庭长,袁光、朱耀堂任副庭长,王许生、牛步东、徐有声、郝绍安、殷建中、张剑、张向前、杨显之任审判员。就法庭组成人员而言,其中既有军事法院的法官,也有普通法官。 时任最高人民法院副院长的高克林具体领导审判工作。除了抽调一批业务骨干,最高人民法院特别军事法庭还聘请了参加过东京审判的法官、著名法学家梅汝担任顾问组组长,同时,顾问组成员还包括雷经天、林亨元等富有审判经验的法律界人士。 研究制定诉讼程序 时任中央政法委书记的彭真曾推荐熟悉日本情况的廖承志到卧佛寺为全体工作人员作报告,使大家认识到日本军国主义发动侵华战争,不仅给中国人民带来了深重的灾难,也给本国人民造成了巨大的损失。彭真再三强调,不管审判任何人,日本战犯也好,其他罪犯也好,都要以事实为依据,以法律为准绳,要依法办案。 远东国际军事法庭主要采用的是英美法诉讼程序,而我国最高人民法院特别军事法庭审判日本战犯需要制定符合国情的程序。“1956年新中国的法制建设刚刚起步,只有一部宪法。实施具有国际意义的审判,困难的确很多。” 最终,只能根据我国情况,制定一套诉讼程序,要求不仅要符合国际法,又要符合国际惯例。经研究,确定的审判程序是:起诉;预审庭;开庭前准备;开庭;事实调查;辩论;被告人作最后陈述;审判长宣布休庭,进行评议,制作判决;宣读判决;闭庭。 沈老说:“这个诉讼程序,民主、公平、严肃,经得起历史检验。审判日本战犯不仅是我们最高人民法院建院以来的大案之一,而且它的审判也涉及到国际影响,所以在中央直接领导下,慎重研究后制定了这个诉讼程序。” 据沈老回忆,审判庭人员组成后,贾潜庭长曾多次要求,所有参与审判的工作人员,不论职位高低,都必须认认真真地再次学习我国和国际的相关法律文件,并切实执行;一丝不苟地熟悉每个被告人起诉书列举的犯罪事实、证人证词、被害人和被害人亲属的控诉书,以及被告人的供词等具体材料。 在卧佛寺度过了一个紧张忙碌的春天后,各项准备工作基本就绪。随后,相关人员分赴东北和山西,准备开庭事宜。 确定沈阳、太原为审判地点 日本宣布投降后,出兵中国东北的苏联红军将大批俘获的日本战俘押送至苏联。1950年7月19日,苏联将在押的969名战犯引渡给中国政府。中国将这部分战犯押解到抚顺,监管在战犯管理所。其中另包括溥仪及伪满洲国“大臣”。此外,当年还有140名在中国山西等地捕获的日本战犯,被监押在太原战犯管理所。后由于抗美援朝,对这些战犯未予以立即处理。

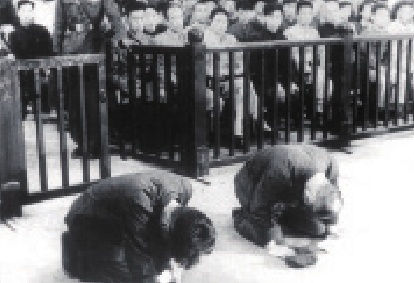

特别军事法庭在沈阳开庭 考虑到战犯监押地等因素,在审判地点上,最初选择的是抚顺和太原。后根据中央指示,由抚顺迁至沈阳。在沈阳审判日本战犯,除交通更为便利之外,还有着特殊的意义。1931年,日军在沈阳制造了“九一八事变”,成为日本帝国主义侵华的开端,同时标志着世界反法西斯战争的开始,亦揭开了第二次世界大战东方战场的序幕。 最终,最高人民法院特别军事法庭选择于沈阳、太原两地开庭审判。 按照 《远东国际军事法庭宪章》,国内在押的战犯是比较次要的一部分。其中,一小部分犯有严重的战争罪行,而多数是在侵华战争中犯有一般罪行的次要战犯,也有一些是被日本军国主义驱使参加侵华战争,在其上级长官的直接命令下犯下罪行的。沈老回忆说,“最终审判的45人是从近千名战犯中筛选出来,罪行特别严重的。” 在沈阳由袁光少将任审判长,张向前、牛步东任审判员,审理铃木启久等8名军职战犯;由贾潜任审判长,杨显之、王许生任审判员,审理武部六藏等28名文职战犯。在太原主要审理两案:一是由朱耀堂任审判长,殷建中、张剑为审判员,审判富永顺太郎战争犯罪和特务间谍犯罪案;二是以朱耀堂为审判长,郝绍安、张剑为审判员,审判前日本军政人员城野宏等8名战犯。 沈阳是这次审判的主审地,沈老主要跟随贾潜庭长赴沈阳展开审判工作。开庭前一个月,“我和秦志新等同志到抚顺,住在抚顺战犯管理所。当时最高人民检察院工作组也在抚顺,筹备案件起诉和出庭证人有关工作。”沈老回忆说。 在这段时间,有件小事令沈老难以忘怀。有一次,当时适逢日本电影周,战犯管理所给战犯放映电影。当战犯看到战争场面,都站起来呼口号。沈老不懂日语,询问管理所的教导员才得知,他们喊的是:“反对侵略,反对战争,要和平,打倒天皇。” 日本战犯在我国法庭上下跪认罪 最高人民法院特别军事法庭在沈阳对日本战犯的审判,是新中国成立以来,首次由代表中国人民的法庭来审判日本战犯,审判帝国主义侵略者。这次审判是公正的审判,是正义的审判,堪称中国人民的又一次伟大胜利。 接到上级关于开庭时间的通知后,1956年6月初,沈老和其他同志从抚顺赶到沈阳,住在北陵招待所。在辽宁省法院和沈阳市法院的帮助下,布置好法庭,并印制好旁听证。 当时从中央到地方,几乎没有什么“像样”的法庭。开庭地点成了难题,最后选中了位于沈阳皇姑区黑龙江街的一座古典建筑。这里原来是张学良的跳舞厅,审判结束后曾一度改成了电影院。 法庭的布置也颇费思量。周恩来总理对此曾指示要找熟悉国际法庭的、有一定经验的人来设计,一定要体现出这是一次庄严的审判。大家查找了大量资料,还特意请教了梅汝璈。法官的椅子有多高、法台有多长,甚至每一把椅子、每一根栏杆该如何摆放,都经再三斟酌,反复研究后确定。这是新中国第一次比较规范的法庭布置。后来,这一布置也基本被沿袭下来。 1956年6月9日8时30分,沈阳特别军事法庭第一次开庭,对原日军第117师团师团长铃木启久等8名主要战犯进行审理。 审判长袁光告知被告:“除辩护人为你们辩护外,你们还可以为自己辩护。另外你们还有最后陈述的权利。”公诉人王之平少将宣读了起诉书。 当天下午,对被告人的犯罪事实进行法庭调查。特别军事法庭的事实调查充分体现了我国司法机关严肃认真、实事求是的态度。起诉书所控告的犯罪事实是根据920人的控诉、266人的检举、814人的证词一件件核实的。在大量人证、物证面前,8名被告人最终低头认罪。 铃木启久说:“起诉书所述完全是事实,我诚恳地谢罪。”沈老说,当证人控诉时,一些战犯跪在地上说,“我罪该万死”。这是日本战犯第一次在中国法庭上,向中国人民下跪认罪。 在法庭上,日本战犯残酷杀害我国人民,包括活埋、用刺刀挑起婴儿、拿着小孩的脚向下掷抛等等暴行被公之于众。 律师辩护称,被告人虽然是日本陆军的高级指挥官,但他们的重大行动必须受战地最高司令官的指挥;被告人在关押期间均有悔罪表现等。法庭经过评议,于1956年6月19日宣判:分别判处铃木启久等8名罪犯十三年至二十年有期徒刑。 单独审判28名文职战犯 1956年7月1日至20日,最高人民法院特别军事法庭在沈阳对武部六藏等28名文职战犯进行了单独审判。 这28名战争犯罪分子在日本帝国主义侵略我国时期,在伪满洲国行政、司法、警察等机关以及宪兵、部队、教育单位中担任领导职务,支持侵略战争,操纵伪满洲国政府,潜夺我国政权。武部六藏是伪满洲国国务院总务长官,古海忠之曾任伪满洲国国务院总务次长。 庭审期间,在押的伪满洲国“皇帝”溥仪到庭作证。在法庭上,他进行了详细供述,“被告人武部六藏和古海忠之奉行帝国主义政策,操纵伪满洲国政府,统治和奴役我国东北人民。在伪满我是没有实权的,伪满一切政策法令的制定和实施,都是由武部六藏、古海忠之决定后,要我盖章。我是中国头一名汉奸,今天在法庭对日本战犯的罪行作证,这是我为中国人民做了第一件好事。” 后武部六藏因病住院,法庭派审判员杨显之和检察员、辩护人、翻译到医院审问。武部六藏回答了审判员提出的问题,并承认自己在伪满洲国政府的权力凌驾于众人之上,实际上是日本帝国主义侵略政策的重要执行者。除支配整个伪满洲国政治、经济、文化外,还指使日伪军队及宪兵抓捕、屠杀、拘捕、镇压我国东北人民。武部六藏最终承认起诉书上所述罪行全部是事实。 本案于1956年7月20日审结宣判,28名文职战犯分别被判处十二年至二十年有期徒刑。 此外,太原两案的审理结果为:判处富永顺太郎有期徒刑二十年;城野宏等8名战犯,分别被判处有期徒刑八年至十八年。 至此,第二次世界大战的日本战犯全部审理完毕,这标志着世界反法西斯战争真正意义上的彻底结束。 有观点指出,在历次审判日本战犯中,最高人民法院特别军事法庭的审判是最成功的一次,较好地实现了法律效果和社会效果的统一。以东京审判为例,尽管其深刻揭露了日本法西斯的侵略罪行,惩罚了部分日本战犯,具有重大而深远的意义。但受审的甲级战犯中没有一人低头认罪。东条英机直至行刑前,仍大放厥词说:“我的责任是战败的责任。这场战争是为了自存自卫,是不得已的,作为首相来说,我没干错事,而是正确的。”而最高人民法院特别军事法庭对日本战犯的审判,受审战犯对罪行无一抵赖,甚至跪地请求严惩,这可以称作是新中国创造的一个“奇迹”。

日本战犯在法庭上跪地谢罪 对1000余名战犯免予起诉 最高人民检察院曾召开释放大会,宣布对于次要的或者悔罪表现较好的日本战犯,可以从宽处理,免予起诉。宣布名单后,首批被释放的300余名日本战犯纷纷举手要求发言,在台上泣不成声。 “在释放大会后的当天晚上,战犯管理所设宴送别首批被释放的战犯,而几乎所有人都吃不下。只见他们拉着管理所所长、教导员、指导员,不少人跪在地上。”沈老回忆说。后来经教导员翻译,沈老得知他们不少人在诉说,“我永远不忘你教导恩德,使我从鬼变成人”“我烧了不少民房”…… 战犯管理所给每个释放的战犯发放了新衣服和新鞋,将他们原有之物发还,并给每人50元钱。当天晚上,首批被释放的300余名日本战犯从抚顺乘专列至天津。 1956年6月23日,抵达天津后,第一批被释放的日本战犯到抗日烈士纪念馆,向抗日烈士献花圈致哀。其代表致悼词:“我们现在在你们灵前宣誓:我们决不再走过去的罪恶道路,我们决不容许残酷的、非人道的侵略战争再在人类历史上出现;我们坚决反对侵略战争,我们要为持久和平和中日两国人民永远团结而奋斗。我们要为和平的道路,为了幸福的道路奋斗到底。” 很多人满脸泪水,泣不成声。中国红十字会将300余名释放的战犯,移交给日本红十字会、中日友好协会、日本和平联络会。1956年6月28日下午,被释放的日本战犯乘日本“兴安丸”轮船回国。 沈老说,“日本这些老兵现都一百多岁了,绝大部分均已去世,目前其后的第二代、第三代的日本人,甚少了解侵华历史。” 1956年6月至8月,最高人民检察院先后分3批对在押的1000余名罪行较轻、悔罪表现较好的日本战犯宣布免予起诉,并立即释放。到1956年8月21日,最后一批战犯被宣布免予起诉后,新中国的日本战犯审判终于划上了一个圆满的句号。

链接:

国民政府组织的审判:南京大屠杀元凶伏法 1947年2月6日,国民党政府国防部审判战犯军事法庭在南京励志社(现南京市中山东路307号)大礼堂开庭,公审南京大屠杀要犯、原日军第6师团师团长谷寿夫。当天,参与旁听的人数多达上千。 庭长石美瑜宣布公审开始后,公诉人陈光虞宣读起诉书,指控谷寿夫在侵华战争,特别是在南京大屠杀中犯下的罪行。但谷寿夫拒不认罪。对此,中国司法人员早有准备。在公审前,他们就传讯了千余名中外证人,拿到了侵华日军为炫耀而拍摄的电影、写的日记、刊登的文章等证据,确定日军在南京一地屠杀了30余万中国人。 面对铁的事实,谷寿夫狡辩:他的部队进驻中华门时,居民已逃光,没有屠杀对象。对此,石美瑜下令:“把中华门外万人坑内被害者的颅骨搬上来!”看着搬来的颅骨,谷寿夫哑口无言。 接着石美瑜下令法庭放映了日军自己拍摄的新街口屠杀现场的纪录片以及美国驻华使馆新闻处拍摄的谷寿夫部队在中华门附近的暴行影片。当谷寿夫看到自己在屠杀现场指挥的镜头时,顿时瞠目结舌。 1947年3月10日,南京军事法庭对谷寿夫进行最后一次公审。审判长石美瑜宣读了对谷寿夫的判决:谷寿夫在作战期间,纵兵屠杀俘虏及非战斗人员,并强奸、抢劫、破坏财产,处死刑。顿时,法庭上欢声雷动。 4月26日,谷寿夫在南京雨花台被执行枪决。 除此之外,南京军事法庭还对其他一些日本战犯进行了审判和惩处。 据不完全统计,从1945年底至1947年底,各地军事法庭共受理战犯案件2400多件,判决的300余件,不起诉的660余件,经核定判处死刑的110件,判处有期及无期徒刑的200余件,宣告无罪的280余件。 由于蒋介石等人出于利用日军力量进行反共内战的考虑,对战犯的审判竭力施加影响,致使一些重要战犯逃脱了应受的惩处。特别是罪大恶极的原日军中国派遣军总司令官冈村宁次被“无罪释放”,令全国舆论哗然。 —据《人民日报》 (本组文章配图除有说明外,均由最高人民法院博物馆提供,在此表示感谢) |